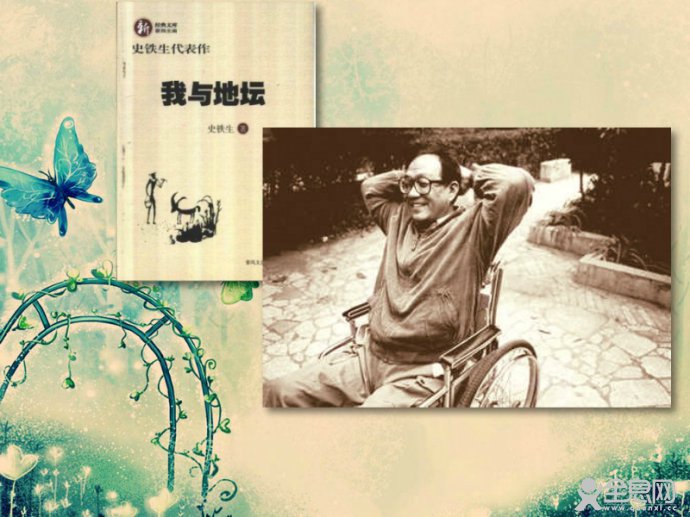

史铁生我与地坛读后感【书评】

来源:扬子晚报

作者: 徐冰灿

发表于: 2016-09-16 15:42

二十一岁,正值风华正茂、憧憬着无限美好未来的年龄,然而,命运常常会捉弄人,有这样一个青年,却在二十一岁“活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”。可以想见,生活中的一切美好似乎在顷刻之间戛然而止,他仿佛一下子被抛入了无底的深渊,在无边的黑暗之中找不到出路,“忽然间几乎什么也找不到了”……他,就是中国当代著名作家——史铁生。

突然而至的厄运把年轻的史铁生一下子击昏了头,他无法接受残缺,更痛恨在残缺时遇到的完美;他痛苦、迷茫、哀怨,暴怒无常,以为自己就是世界上最不幸的那个人,以至于甚至想到了死……在万般彷徨之际,仿佛是冥冥之中命运的安排,一次偶然的机会他摇着轮椅走进了地坛。那时候的地坛其实就是一座废弃的故园,里面杂草丛生,乏人问津。然而,当双腿残废的他遇到了荒芜的地坛,立刻让他有了一种惺惺相惜、同病相怜的感觉,自此以后近三十多年,他无数次的来到地坛“去默坐,去呆想、去推开耳边的嘈杂,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魄”。

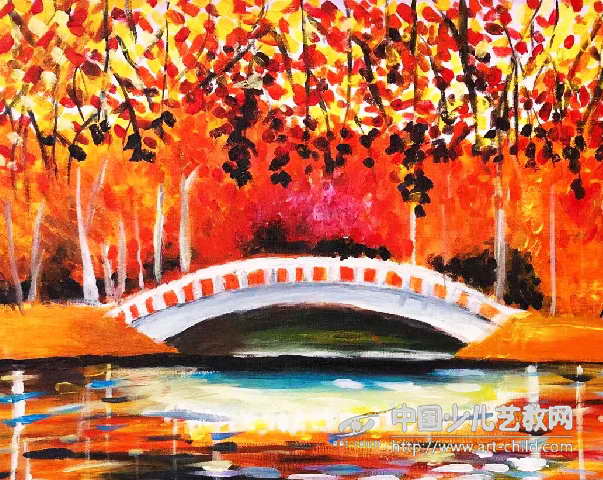

那时的地坛虽然荒芜但并不衰败,让年轻的史铁生深深地震撼于生命的勃勃生机:“蜂儿如一朵小雾地停在半空;蚂蚁摇头晃脑地捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了祈祷一会便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一只蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶轰然坠地摔开万道金光。”“满园子都是草木竞相生长弄出的响动,窸窸窣窣片刻不息”。眼前的这一切让成残疾的他找到了一种心灵的契合,更让他豁然参悟了有关死亡的本质:“死是一件不必急于求成的事,是一件无论怎样耽搁也不会错过的事,死是一个必然会降临的节日”,所以一个人既然来到人世间就应该好好活着,正如本·奥科瑞在《饥饿的路》中所说:“生活把你放在哪里,你便要在哪里生长。”于是,就在这荒芜但并不衰败的故园里,像一棵倔强的松树从石缝中生长起来一般,残疾的史铁生获得了新生,他成为这个园子的一部分,而这个园子也成了他生命中不可或缺的一部分。他和地坛,就这么相依相存三十几年。

这座故园也让他逐渐懂得了母亲的苦难、坚韧与伟大、懂得了深沉博大的母爱。他在某一天突然意识到:“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我的车辙的地方也都有过母亲的脚印。”双腿瘫痪给了他痛苦的青春,但他那时还不懂得儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的,这注定了他母亲痛苦而短暂的一生。当他失魂落魄、孤独彷徨、自暴自弃时,他母亲一面要承受着常人无法想象的痛苦,一面又要在表面上装作不动声色,默默地呵护着自己的儿子。故园里伴随在他的车辙印周围的,一直充盈着母爱的光晕……母亲在生前并没有留下过什么隽永的哲言,或要自己儿子恪守的教诲,只是在她去世之后,她艰难的命运,坚忍的意志和毫不张扬的爱,随光阴流转,在儿子的印象中愈加鲜明深刻。在残疾儿子坍塌沉郁的心灵世界里,母爱的光辉就像一盏黑暗中一直在闪耀的明灯,给他指明了方向,帮助找到了出路。为了母亲,他必须好好活着,必须让苦难睿智的母亲为自己的儿子感到骄傲。

这座荒芜但生机盎然的故园更让他找到了一条战胜残疾、走出人生困境的救赎之路。作者通过观察地坛里遇到的人,譬如一对恩爱的老夫妻,唱歌的小伙子,喝酒的老人,一个有天赋的长跑家,一个弱智可怜的小女孩……渐渐领悟了生命的无常和差别。所以作者说:“由谁去充任那些苦难的角色?又有谁去体现这世间的幸福、骄傲和快乐?只好听凭偶然,是没有道理好讲的。 就命运而言,休论公道。”他还明白了“如果残疾意味着不完美、困难和阻碍的话,我们每个人都是残疾人。”于是,就像凤凰涅槃一般,作者开始坦然接受双腿残疾的厄运,跨过了生命的低谷,开始书写人生新的篇章。就像他在地坛里看见的太阳,“它每时每刻都是夕阳也都是旭日。当它熄灭着走下山去收尽苍凉残照之际,正是它在另一面燃烧着爬上山巅布散烈烈朝辉之时。”正是从这种意义上而言,他说残疾是他的“罪孽和福祉”,他“常感恩于自己的命运”,因为地坛是他的再生之地。是他的精神支柱。史铁生后来把地坛称为“写作的零度”,是地坛帮助他实现了人生的跨越和逆转,让他成为一个生活的强者、英勇的斗士,取得了辉煌的文学成就。

掩卷沉思,我们不得不佩服作者的智慧、勇气和坦然,他在观察花开花落、人来人往之际,渐渐领悟了生命无常而逆境常在的道理。人的一生总是可以分为顺境和逆境两部分:逆境,就是我们常说的低谷、苦难或者厄运,虽是人所不愿,但却是人生常态,坎坷和困难总是在所难免,总是让人避之不及、推之不去。他的故事再次证明:苦难使弱者走向沉沦,使强者获得新生。王石曾说过:“衡量一个人成功的标准,不是他顶峰的时候,而是从顶峰跌落低谷之后的反弹力。”

古往今来,从屈原放逐乃赋离骚、左丘失明厥有国语,到史铁生的《我与地坛》,无数事例告诉我们一个道理:逆境从来都是强者的催化剂,璀璨的生命都是在残缺中才得以升华的……

虽然斯人已逝,但我们常常在他留下的大量优美散文里依然感受到他一直鲜活的存在着,一直在那里和我们娓娓道来。我尤其喜欢他的这篇《我与地坛》,它让我们懂得了何谓生、何谓死,什么是爱、什么是命运;懂得了人生无常;更懂得了强者从来都是得意勿忘形,失意不失志……

下一篇

大话西游3影评观后感分享到:

相关动态

大话西游3影评观后感

2016-09-16 15:42

65558

20多年前,《大话西游》横空出世,当时争议声颇虽大,却凭借过关的水准,逐渐被时光洗练出来,成为了永恒的经典。如今回头去看,当时影片中充斥的对喜剧传统的解构、对后现代文化的拥抱,与那些脍炙人口的台词、形象的人物和永恒的画面一起,让粉丝至今对其难忘,抱有着一种膜拜。 如今,在所谓IP大行其道的资本时代,借用《大话西游》这个大IP,消费粉丝们的情怀来套取点资本就成了资本家和电影商人们最乐此不疲的事情,于是《大话西游3》的拍摄与上映,其实本来就是个顺理成章的事情。 但问题在于,刘镇伟似乎是被《大话西游》吸光了灵气,在那之后就甚少有作品能在及格线上,港影北上之后,刘镇伟更是成为了彻底沦落的代表人物。翻翻近十来年他导演的电影,几乎没有什么好评作品,可见其保持自己创作水准的能力之高超。 所以,对于这部他自编自导,启用大量内地二三线明星出演的《大话西游3》,就实在是让人担忧的很,而事实证明了这种担忧,正确的很。刘镇...

余罪为什么这么火?【艺术评论】

2016-09-16 15:42

65289

网络剧 《余罪》 上线以来,播放点击累计超过60亿次,略等于全球当前人口的总和。是什么吸引了海量的连续观看,让近乎全球人口总量的点击开启各种式样的屏窗? 对于视频终端而言,适逢高价自我兜售的融资敏感期,《余罪》 的旗舰效应构筑起绝佳的形象广告,其中的公关意义远远胜过同行的那个小时代系列,哪怕后者的高管如何卖力为无脑剧洗地,如何傲娇地一次次宣称那些15到25岁的少女心观众赐予他有史以来的最高投资回报,生怕别人把他误会为同样的无脑族。 《余罪》 改编自同名网络小说,籍在山西的互联网写手常书欣仿佛从明清之际的评话说书人转世而来,在《余罪》 中再次显影了一个高度民间化的本土世界。这个仿古环境充溢着水浒似的草莽英雄气,很多在青年教育中长久以来充当核心概念的词汇,变成了真实可感的个体艺术经验,带着有体温的真诚情愫,刷新警匪小说的阅读与想象。 常书欣笔下这个名为余罪的主人公既贱且痞,故事属于罪案类型,多处大幅煊写暴...

张晓风:秋天,秋天

2016-09-16 15:42

89018

在我们的城市里,夏季上演得太长,秋色就不免出场得晚些。但秋得永远不会被混淆的--这坚硬明朗的金属季。让我们从微凉的松风中去认取,让我们从新刈的草香中去认取。又记得小舅舅曾带着我...

推荐文章

能不能用AI代写论文、代写作业?

2024-06-07

架起文学与影视沟通的桥梁(坚持“两创”·关注新时代文艺)

2023-11-24

聚焦互联网时代书店转型

2023-06-21

如何玩转北京国际图书节

2023-06-16

240万字《广东文学通史》问世!广东省作协七十芳华正青春

2023-05-25