李白《东鲁门泛舟二首(其一)》

来源:全息网

作者:本站编辑

发表于: 2012-03-13 13:49

东鲁门泛舟二首(其一)

李白

日落沙明天倒开, 波摇石动水萦回。

轻舟泛月寻溪转, 疑是山阴雪后来。

这是作者寓居东鲁时的作品。那时,他常与鲁中名士孔巢父等往还,饮酒酣歌,时人称他们为“竹溪六逸”。此诗就记录着诗人当年的一段生活。

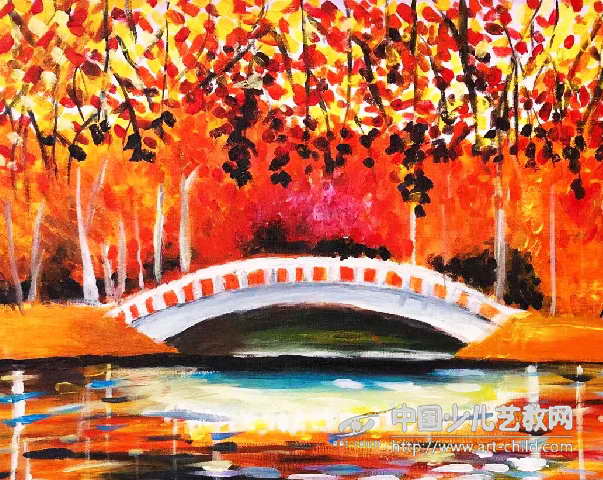

东鲁是唐时的兖州(今山东曲阜),“东鲁门”在府城东。诗中写的是月下泛舟的情景。

“日落沙明天倒开”。第一句写景就奇妙。常言“天开”往往与日出相关,把天开与日落联在一起,则闻所未闻。但它确乎写出一种实感:“日落”时回光反照的现象,使水中沙洲与天空的倒影分外眼明,给人以“天开”之感。这光景通过水中倒影来写,更是奇中有奇。此句从写景中已间接展示“泛舟”之事,又是很好的发端。

“波摇石动水萦回”。按常理应该波摇石不动。而“波摇石动”,同样来自弄水的实感。这是因为现实生活中人们观察事物时,往往会产生各种错觉。波浪的轻摇,水流的萦回,都可能造成“石动”的感觉。至于石的倒影更是摇荡不宁的。这样通过主观感受来写,一下子就抓住使人感到妙不可言的景象特征,与前句有共同的妙处。

夜里水上的景色,因“素月分辉,明河共影”而特别美妙。月光映射水面,铺上一层粼粼的银光,船儿好象泛着月光而行。这使舟中人陶然心醉,忘怀一切,几乎没有目的地沿溪寻路,信流而行。“轻舟泛月寻溪转”,这不仅是写景记事,也刻画了人物精神状态。一个“轻”字,很好地表现了那种飘飘然的感觉。

到此三句均写景叙事,末句才归结到抒情。这里,诗人并未把感情和盘托出,却信手拈来一个著名故事,予以形容。事出《世说新语·任诞》,说的是东晋王徽之(字子猷)居山阴(今浙江绍兴)时,在一个明朗的雪夜,忽然思念住在剡地的好友戴逵,便连夜乘舟造访,隔了一宿才到达。王到后,却不入见,反而掉过船头回去了。别人问他何以如此,他答道:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

“乘兴而行”,正是李白泛舟时的心情。苏轼《赤壁赋》写月下泛舟有一段精彩的抒写:“浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”,正好用来说明李白泛月时那物我两忘的情态。那时,他原未必有王子猷那走朋访友的打算,用访戴故事未必确切;然而,他那忘乎其形豪兴,却与雪夜访戴的王子猷颇为神似,而那月夜与雪夜的境界也很神似。无怪乎诗人不禁胡涂起来,我是李太白呢,是王子猷呢,一时自己也不甚了然了。一个“疑”字运用得极为传神。

这里的用典之妙,在于自如,在于信手拈来,因而用之,借其一端,发挥出无尽的诗意。典故的活用,原是李白七绝的特长之一。此诗在艺术上的成功与此是分不开的,不特因为写景入妙。

(周啸天)

上一篇

李白《答王十二寒夜独酌有怀》下一篇

李白《下终南山过斛斯山人宿置酒》分享到:

相关动态

李白《下终南山过斛斯山人宿置酒》

2012-03-13 13:49

32152

下终南山过斛斯山人宿置酒李白暮从碧山下,山月随人归。却顾所来径,苍苍横翠微。相携及田家,童稚开荆扉。绿竹入幽径,青萝拂行衣。欢言得所憩,美酒聊共挥。长歌吟松风,曲尽河星希我醉君复乐,陶然共忘机。我国的...

李白《把酒问月》

2012-03-13 13:49

33198

把酒问月李白青天有月来几时?我今停杯一问之。人攀明月不可得,月行却与人相随。皎如飞镜临丹阙。绿烟灭尽清辉发。但见宵从海上来,宁知晓向云间没?白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?今人不见古时月,今月曾经照古...

李白《陪侍郎叔游洞庭醉后三首(其三)》

2012-03-13 13:49

31252

陪侍郎叔游洞庭醉后三首(其三)李白刬却君山好,平铺湘水流。巴陵无限酒,醉杀洞庭秋。《陪侍郎叔游洞庭醉后三首》是李白的一组纪游诗。它由三首五言绝句组成。三首均可独立成章,其中第三首,更是具有独特构思的抒...

推荐文章

能不能用AI代写论文、代写作业?

2024-06-07

架起文学与影视沟通的桥梁(坚持“两创”·关注新时代文艺)

2023-11-24

聚焦互联网时代书店转型

2023-06-21

240万字《广东文学通史》问世!广东省作协七十芳华正青春

2023-05-25

如何玩转北京国际图书节

2023-06-16