电影长江图影评观后感:看不懂的进来看

来源:新京报

作者:赛人

发表于: 2016-09-10 09:13

《长江图》是有意象的,长江水不用说了,那一尊尊佛像,也带着些急吼吼的意愿。但一旦涉及生活流的叙事时,就有些依葫芦画瓢。苛刻地说,这是一部严重缺乏细节的影片,人无法在具体的事件中运动,也就很难在抽象的时空里生长。

姿态先行是国内文艺片通病

大概是本世纪初,也就是张艺谋的《英雄》还未横空出世之前,感觉那时候的电影青年,以及伴随着他们的新导演,都有些泛滥。我也是在那个时候瞅着机会就寻摸着那些陌生的面孔,真会晤了,又徒添很多索然。他们大部分人拍电影的目的,只是证明他们在拍电影,那上面承载的物件,都不是他们的,即使有的话,也是又粗又笨,且又万分期盼着“皇帝的新装”之类的童话能在自己身上既能开花又能结果。

有次,我参加某个著名的艺术院校的座谈,一位德高望重的教授就痛心疾首地说起他不得不去关爱的某些学生,他的原话是这样的:当艺术家的兴趣远远超过了从事艺术的兴趣。假若说当艺术家是种初心,这种初心还是早忘掉好。他们有时候连当艺术家的兴趣都没有,把全部精力都放在了扮演艺术家的身上。我自己也说过类似的话:在北京这地界,搞艺术的人寡,被艺术搞的人众。由此看来,寡不敌众是个不争的事实。

当年看的那些片子比如孟京辉的《像鸡毛一样飞》、赵燕国彰的《恰同学少年》都让我屡屡感到消化不良——都是姿态先行,且都有一股“以其昏昏,使人昭昭”的劲。冯小刚也说过这类徒有个性、或只剩下个性的导演,实际完成了一首又一首的大合唱。要我补充的话,我会说,都在五音不全地不知木然唱和些什么。我也就在那个时候看到了杨超的《旅程》,应该是在2002年前后,那个公路片给我的感觉跟其他的那些盲人摸象的、具中国特色的艺术电影差不多。

沉滞的气质连累影片节奏

不久,就听闻这个在戏曲学校的老师正筹备一部关于长江的电影,人们说,这仍然是一部“在路上”的电影。一晃十几年过去了。不时传来拍片即将搁浅的险情,我也姑且听之,想那顶多也不过是部电影。2016年春天的某个夜晚,我终于看到了这部影片——《长江图》。曾经文艺片的重要面孔耿乐,换作了新一代艺术电影的表情——秦昊。

应该说,没有超出我的想像,一如既往的沉滞,以疏离为乐的自得,同时又洋溢着自赏时所特有的轻盈。但在表情达意上,也就是运镜造势上,毕竟花了十年功,还是颇具视觉的美感。这个功劳我不认为完全归功于摄像李屏宾,起码杨超对一束光将以怎样的方向照亮前路和归程,一定有他个人殚精竭虑的设计。我印象中,影片的夜景比日景更漂亮,也更符合那些模糊而沉郁的心境。由于看的时间过长,也没有重看的意趣,应该是有个别镜头的处理确实有着浩浩荡荡又雾气沼沼的韵致。

我跟出生在信阳的杨超最大的不同之处是,我是在长江边长大的。看这部影片,那条逆流而上的航线,我自己也走过几回,影片一报站名,我大致能猜到下一站会是南京、马鞍山、安庆、武汉和宜宾。当我百无聊赖地靠在船舷上,最深的感受是时间仿佛怎么样也快不起来,任千篇一律的江水在你身边流过,江风吹乱了你的头发。所以看这部影片最大的不满足,是我体味不到时间的流速,这种“静止感”也连累到空间的持续位移有种不请自来的裹足不前,也就是说,它并没有像长江那样荡漾开来,去灌溉两岸黄黄绿绿的景色。

好比江上诗人秦昊放弃诗意的缘由,是别人都不写诗了,还是诗人不吃香了,还是诗歌也无市场了,实在不得而知。总之,这是个容易受伤,且又假意把伤口裹藏起来的小男人,我只是担心真出来,也没有什么大不了的。更让我难堪的是,不到两小时的电影,对于我这样热衷人文叙事的人,感觉都是在受着煎熬。好在,电影实在是门关于时间的艺术,它终会有结束的那一刻。出于礼貌,我是在字幕出完后才匆匆离席。

意象过于概念化难说服观众

以前的导演爱做导演阐述,我想真要就《长江图》说些什么,杨超本人应该是最好的发言人。关于长江,杨超这边的解释好像是在说,这影片的主人公并非秦昊和辛芷蕾,而就是这母亲河。这听上去颇有些玄乎。想起我刚接受电影教育的那段时间里,就有高人给我分析左岸派的名作《广岛之恋》。说冈田英次就是广岛,艾曼妞丽娃就是巴黎。不同的是,这两个城市从理论上来说,是可以推倒再重来的。但长江不会,它只会在人类所赋予它强大的意义之时,默默地永生,默默地死去。容易流变的,大概只有那些计划永远赶不上变化的各类人文建筑,还有一动心就容易死心的情感交集。

《长江图》所要表达的,应只是变与不变的对峙(而不是对话),这真是太阳底下再庸常不过的遮望眼。很可惜,我是一个很难被概念所征服的观者,不管这概念是属于政治、哲学还是宗教的。只要这些多少有些空洞的理念搁在艺术里,我常常会有些无动于衷。就事论事是艺术的基础,也许它根本都不论,它就说一朵小花夹在书本里,早已枯萎,失去了芬芳,夹在这里也不知是为了什么。

诗歌也是这样,有了意象,才会有意义。《长江图》也是有意象的,长江水不用说了,那一尊尊佛像,也带着些急吼吼的意愿。但如何运用这些意象,是摆在很多艺术家面前一个最大的难题。整部影片更多的时候,像是只有一瓶水,但它总想给我们灌满一桶水。只在山重水复疑无路的概念里逡行,是很难看到柳暗花明又一村的美丽时刻。还是歌德说得好:一切理论都是灰色的,只有生命之树常青。

角色在一段段意识流中失去价值

就我而言,我是不太愿意接受《长江图》是次非现实主义的创作,有了佛理的介入、或者说时空的非指向性转换,具体说,也就是秦昊和辛芷蕾的一次又一次神态各异又貌合神离的相遇,稍微细心的观众都能判断出,他们是在不同的时空“面对面”,而非顺着长江的航程而一一会晤。简单说,它就是一个再正常不过的非线性叙述的电影。这种电影,在西方早就屡见不鲜,所以也就见怪不怪了。问题是,在时空与时空之间,你以什么样的姿态去撤离和进入,会产生极其动人和神奇的魅惑力。

这一点,美国大导演大卫·林奇就是此间的翘楚,他是一个极其擅长雕刻时间划痕和裂缝的杰出艺术家。他能在高度客观的状况下,以匪夷所思的手眼身法,神不知鬼不觉地洞开一个更加浩渺难测的主观世界,并为此展开一个自作孽,不可活的生命之旅。这方面,老实说,杨超还是相当乏力的。好比秦昊与犯罪集团的交葛,仅仅是提供了一个貌似凶险的叙事蓝本,据说这一段的戏份被删剪了很多,但就成片来看,仍无法与全片的喃喃自语共冶于一炉,一同逝者如斯夫,不舍昼夜。

是的,《长江图》一旦涉及生活流的叙事时,就有些依葫芦画瓢。秦昊与另两位船工的恩怨,都相当浮泛。一旦离开那些靠臆想和意识流组接的情境,不再不厌其烦地扪心自问时。影片对生活本体的复刻,就没了质地和声色。苛刻地说,这是一部严重缺乏细节的影片,人无法在具体的事件中运动,也就很难在抽象的时空里生长。

至于一个前文艺青年理想的破灭,又或者长江两岸风物的流变所引发的对传统与现代的对抗,也就全都空空荡荡而无法嗡嗡作响。突然想起与李屏宾长期合作的导演——侯孝贤常说的一句话:人永远比作品大。就像忧郁和忧郁的人,是两个概念,后者比前者要丰富,也动人得多。

上一篇

青春的抒写,真情的流露分享到:

相关动态

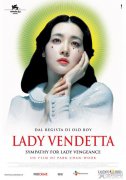

电影亲切的金子影评观后感:金子的形象分析

2016-09-10 09:13

82638

金子三种形象的转变推动情节层层展开: 一,腹黑的御姐 这个形象是通过金子出狱后打翻了表示纯洁的白豆腐表现出来的。在打翻豆腐这个情节之前,影片表现的是在狱中天使形象的金子。金子因为绑架并杀害了一名5岁的男孩儿入狱。在狱中,金子帮助他人,虔诚地做祷告,她的一切行为给人的感觉是她在赎罪以求得内心的解放。这个时候的金子是善良、内疚的,她犯了罪,也会让观众觉得她是迫不得已、或许是有什么苦衷的。看到金子打翻白豆腐后的表情,我们才恍然大悟,原来之前的纯洁、善良、亲切都是装出来的,金子真实的形象是腹黑御姐。 影片在这个部分并没有透露金子是要报仇的。 二,报仇雪恨的金子 当金子图上红色眼影,美丽妖艳。她渐渐地展开她的复仇大计,这个时候我们只知道金子对一个男人心怀仇恨,这种仇恨已经让金子变成了一个只为了复仇而存在的人。我觉得因为仇恨而金子变得这么冷漠也是情有可原的,但是我们并不知道这个仇恨到底是什么。复仇大家都能...

10部关于老师的经典电影【教师节必看】

2016-09-10 09:13

86354

今天是教师节,全息作文网祝福所有师生节日快乐。 下面是10部关于老师的经典电影,你知道几部?不管是心在旅途,还是身在旅途中的大伙儿们,看看电影,感受下与老师在一起的每一滴情怀吧。祝所有辛勤的老师们节日快乐! 1 放牛班的春天 1949年的法国乡村,音乐家克莱门特(杰勒德尊诺 饰)到了一间外号叫塘低的男子寄宿学校当助理教师。学校里的学生大部分都是难缠的问题儿童,体罚在这里司空见惯,学校的校长(弗朗西斯贝尔兰德 饰)只顾自己的前途,残暴高压。 性格沉静的克莱门特尝试用自己的方法改善这种状况,他重新创作音乐作品,组织合唱团,决定用音乐的方法来打开学生们封闭的心灵。 然而,事情并不顺利,克莱门特发现学生皮埃尔莫安琦(尚巴堤莫里耶 饰)拥有非同一般的音乐天赋,但是单亲家庭长大的他,性格异常敏感孤僻,怎样释放皮埃尔的音乐才能,让克莱门特头痛不已;同时,他与皮埃尔母亲的感情也渐渐微妙起来。 2 叫我第一名 主人公是一位妥...

史铁生我与地坛读后感【书评】

2016-09-10 09:13

68973

二十一岁,正值风华正茂、憧憬着无限美好未来的年龄,然而,命运常常会捉弄人,有这样一个青年,却在二十一岁活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿。可以想见,生活中的一切美好似乎在顷刻之间戛然而止,他仿佛一下子被抛入了无底的深渊,在无边的黑暗之中找不到出路,忽然间几乎什么也找不到了他,就是中国当代著名作家史铁生。 突然而至的厄运把年轻的史铁生一下子击昏了头,他无法接受残缺,更痛恨在残缺时遇到的完美;他痛苦、迷茫、哀怨,暴怒无常,以为自己就是世界上最不幸的那个人,以至于甚至想到了死在万般彷徨之际,仿佛是冥冥之中命运的安排,一次偶然的机会他摇着轮椅走进了地坛。那时候的地坛其实就是一座废弃的故园,里面杂草丛生,乏人问津。然而,当双腿残废的他遇到了荒芜的地坛,立刻让他有了一种惺惺相惜、同病相怜的感觉,自此以后近三十多年,他无数次的来到地坛去默坐,去呆想、去推开耳边的嘈杂,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魄。...

推荐文章

能不能用AI代写论文、代写作业?

2024-06-07

架起文学与影视沟通的桥梁(坚持“两创”·关注新时代文艺)

2023-11-24

聚焦互联网时代书店转型

2023-06-21

如何玩转北京国际图书节

2023-06-16

240万字《广东文学通史》问世!广东省作协七十芳华正青春

2023-05-25